一、渠道销售简介

1.什么是渠道销售

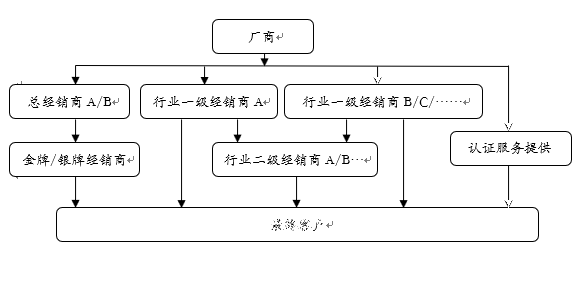

厂商生产产品,可以与最终用户建立直接的供销关系;但因中国地域广大以及市场全球化的影响,厂商的产品拟到达最终用户,需要通过中间销售渠道。厂商将产品先销售给中间渠道,中间渠道再转售给最终用户,这一销售模式称为渠道销售,而中间销售渠道则被称为厂商的渠道合作伙伴或经销商。渠道销售的一个简单架构如下。

2. 渠道销售的功能

一般而言,渠道销售具有如下功能。

(1)渠道合作伙伴拓展了厂商的销售通道,协助厂商产品进入新的行业或市场,可能为厂商带来更多客户。

(2)通过给予渠道合作伙伴一定的让利或折扣,厂商可以先收款后发货,渠道销售提升了厂商的回款、融资能力。

(3)通过渠道合作伙伴反馈客户的需求,并协助厂商交付货物,可以提升厂商产品改进以及交付的能力。

(4)渠道合作伙伴从厂商买断货物、由渠道合作伙伴向客户交付货物,渠道合作伙伴从最终用户侧为厂商承担了大多数责任,而厂商仅对产品质量或产品责任负责,降低了厂商在竞争政策遵从之外的法律遵从风险。

(5)渠道合作伙伴可能承担分销的功能,帮助厂商处理海量的低价值、分散、小额订单,从而提升了厂商的订单处理效率。

总体而言,渠道合作伙伴分担了厂商的部分销售或交付职能,提升了厂商的回款能力,可以使厂商更加专注于产品研发、提升产品质量。

二、渠道销售中地域限制和客户限制安排的竞争政策合规问题讨论

由于渠道销售涉及厂商与经销商、经销商与经销商之间的关系,厂商的渠道销售政策关涉反垄断法与反不正当竞争法等法律法规(以下统称“竞争政策”)合规问题。本文拟基于中国法律法规规定,对渠道销售中一些常见安排的竞争政策合规性进行探讨。我们首先对渠道销售中常见的地域限制或客户限制的市场分割安排的竞争政策合规进行探讨。

1.问题:中国厂商限制或授权经销商仅在某区域(如某省市)销售厂商产品,或者限制或授权经销商仅对某一类行业客户销售厂商产品。上述区域限制或客户限制的市场分割安排是否合规?

2. 讨论:

1)地域限制是指经销商同意只在指定区域销售供应商的产品。根据该类条款,经销商不能在专门分配给其他经销商的区域内销售相关产品。在中国,具有市场支配地位的供应商没有正当理由,不得对商品的“销售地域附加不合理的限制”。[1]对于具有市场支配地位的供应商,中国法律关于“不合理”地域限制以及证明不合理地域限制的充足理由的界定并不明确。在依据《反垄断法》判定具有市场支配地位的供应商附加的不合理地域限制的理由是否充分时,工商行政管理部门相关规定要求工商行政管理部门考虑有关行为(地域限制)是否为供应商基于自身正常经营活动及“正常效益”而采取,以及地域限制行为对经济运行效率、社会公共利益以及经济发展的影响。[2]

2)除了指定经销商的销售地域,供应商还可能以同意向经销商供应商品,但限定经销商只能向特定客户群销售。例如,某高科技产品厂商限定其某经销商只能向某特定行业客户群销售其高科技产品。

依据中国法律,如果供应商具有市场支配地位,这类客户限制条款会带来问题。《工商行政管理机关禁止滥用市场支配地位行为的规定》规定,具有市场支配地位的供应商(厂商或总经销商)没有正当理由,不得对商品的销售对象附加“不合理的限制”,或者附加“与交易标的无关的交易条件”。[3]没有正当理由而对经销商附加上述客户限制条件的具有市场支配地位的供应商属于滥用其市场支配地位,是违法行为。

3)可以作为参考的是国家发展改革委员会2016年发布的《关于汽车业的反垄断指南》(征求意见稿)。该《指南》(征求意见稿)认为:

“地域限制和客户限制可能削弱品牌内竞争、分割市场、助长价格歧视。有效实施的地域限制和客户限制导致其他经销商难以获得供货,阻碍更有效率的新型经销模式的推广,使商品和服务价格维持在高位。但是,有时地域限制和客户限制也能够提高经销效率,比如,在经销商需要为保护和建立品牌形象进行特定投资时,地域限制能产生显著的效率。

(1)不具有显著市场力量的汽车业经营者设置的地域限制和客户限制具有效率效果和正当化理由,通常能够符合《反垄断法》第十五条[4]的规定,可以适用《反垄断法》第十五条。前述情形主要包括:

①约定经销商仅在其营业场所进行经销活动,但不限制该经销商的被动销售,也不限制经销商之间交叉供货。

被动销售,是指经销商未主动营销,但应个别客户的要求,向该客户交付商品或服务。比如,甲地消费者到乙地购车的行为即为经销商的被动销售。

相对于传统销售方式,电商销售面向更广大、更多样的客户。如果一个客户浏览经销商网站或第三方网站并联络该经销商,且该联络产生了一笔销售交易,这笔销售将被视为被动销售。对于经销商通过其自有或第三方网站向不特定受众发出的信息,如果客户主动选择接受(如:在线订阅经销商的推广信息)并主动接洽经销商而产生一笔销售交易,该交易将被视为经销商的被动销售。但是,如果经销商向特定受众发出广告或促销信息,则该等行为将构成主动销售。

②限制经销商对汽车供应商为另一经销商保留的独占地域或专有客户进行主动销售。

③限制批发商直接向最终用户进行销售。

④为避免配件被客户用于生产与汽车供应商相同的产品,限制经销商向该类客户销售配件。

为评估经营者的市场力量而设置一个固定的市场份额标准并不必然具有合理性、科学性与可操作性。但是,以纵向协议的竞争评估为例,执法实践与理论研究表明,在相关市场上占有25%-30%以下市场份额的经营者有可能被认定为不具有显著市场力量。

(2)下述四类地域限制和客户限制通常能够严重限制竞争,导致高价并减少消费者的选择,因而不能直接适用《反垄断法》第十五条的规定。汽车业经营者从事下述行为,如果能够证明其行为符合《反垄断法》第十五条的规定,可以主张个案豁免。

①限制经销商的被动销售。

②限制经销商之间交叉供货。

③限制经销商和维修商向最终用户销售汽车维修服务所需配件。

④除代工协议的情形,汽车制造商与配件、修理工具、检测仪器或其他设备供应商之间达成约定,限制此类供应商向经销商、维修商或最终用户销售有关配件、修理工具、检测仪器或其他设备。”

4)需要特别指出的是,如出现下述情形时,厂商或供应商对经销商经销区域或行业范围的限定,被认定为违反《反垄断法》第十七条第(四)项、(五)项[5]或《反不正当竞争法》第十二条[6]的法律风险将可能显著增加:

(1)在被限定的区域或行业的相关产品市场中,厂商具有市场支配地位;需要注意的是,在某些情形下,即使企业的市场份额只有10%也能推定其为具有市场支配地位。[7]

(2)厂商设置或维持经销商区域分割或客户分割的商业目的,在于维持特定区域或行业内的“歧视性定价”,以获得垄断利润;

(3)厂商通过“惩罚性措施”促使经销商执行区域或客户销售限定。

而且,值得关注的是,2016年2月国务院法制办发布的《中华人民共和国反不正当竞争法(修订草案送审稿)》第六条提出了经营者的“相对优势地位”概念。所称的相对优势地位,是指在具体交易过程中,交易一方在资金、技术、市场准入、销售渠道、原材料采购等方面处于优势地位,交易相对方对该经营者具有依赖性,难以转向其他经营者。经营者不得利用相对优势地位,实施下列不公平交易行为:(一)没有正当理由,限定交易相对方的交易对象;(二)没有正当理由,限定交易相对方购买其指定的商品;(三)没有正当理由,限定交易相对方与其他经营者的交易条件;(四)滥收费用或者不合理地要求交易相对方提供其他经济利益;(五)附加其他不合理的交易条件。若修订草案送审稿真正施行之后,交易中具有相对优势地位的企业面临很大的风险以避免涉嫌滥用相对优势地位而受到处罚,可能居于优势地位的企业在与每个交易对象进行谈判时,均需要判断自身是否确实具有相对优势地位以及其行为是否有可能构成滥用。因此,这将可能加重企业的合规审查负担。