导 言

本文中,笔者将在前文《新<公司法>对深化国企改革重大举措的具体体现之(二) ——党组织、股东会》的基础上,从“董事会”角度对国企在新《公司法》中的体现进行整理分享。

一、董事会:做强做优董事会是公司治理的核心

(1)国企改革1+N政策文件规定

从2004年开始,国务院国资委在中央企业开展建立规范董事会试点工作,并与时俱进建立和完善相关制度机制。2009年3月,国务院国资委出台了《董事会试点中央企业董事会规范运作暂行办法》(国资发改革〔2009〕45号),有力推进了中央企业规范董事会建设。2017年4月,国务院办公厅下发的《关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》(国办发〔2017〕36号)等政策文件中进一步明确董事会是企业经营决策主体,建设专业尽责、规范高效的董事会是完善公司治理的关键抓手,也是推动国企各项改革的重要基础。国有企业的董事会要“应建尽建”,董事会成员要“配齐建强”,提高董事会科学决策的能力和水平。与此同时,国有企业要落实董事会职权,切实发挥董事会“定战略、作决策、防风险”的功能,处理好董事会与党组织、经理层等治理主体之间的关系,厘清权责边界,建立董事会向经理层授权管理制度,主要包括:

1)强化外部董事制度。

国有企业外部董事制度的发展需要追溯至2004年。2004年6月,国务院国资委发布《关于中央企业建立和完善国有独资公司董事会试点工作的通知》(国资发改革〔2004〕229号,现已失效),其中明确要求随着试点工作的推进,外部董事从2人起逐步提高在董事会成员中的比例;并在《关于国有独资公司董事会建设的指导意见(试行)》(国资发改革〔2004〕229号,现已失效)中首次明确外部董事的定义,外部董事即指由非本公司员工的外部人员担任的董事。外部董事不在公司担任除董事和董事会专门委员会有关职务外的其他职务,不负责执行层的事务。随着外部董事队伍建设的不断加强,2017年4月,国务院办公厅在《关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》(国办发〔2017〕36号)中明确指出,到2020年,国有独资、全资公司全面建立外部董事占多数的董事会,国有控股企业实行外部董事派出制度。2020年至2022年开展的“国企三年改革行动”中,2020年12月,国务院国资委印发的《国有企业公司章程制定管理办法》(国资发改革规〔2020〕86号)中首次明确规定国有独资公司、国有全资公司应当明确由出资人机构或相关股东推荐派出的外部董事人数超过董事会全体成员的半数。2021年7月,国务院国资委印发的保密文件《关于印发<中央企业董事会工作规则(试行)>的通知》(国资发干一规〔2021〕45号)中明确规定外部董事人数应当超过董事会全体成员的半数,国务院国资委听取董事会成员意见后,明确1名外部董事召集人。2023年启动实施的新一轮国有企业改革深化提升行动中明确要做好围绕完善体制机制深化改革工作,加大专职外部董事与企业现职领导人员双向交流力度,提升外部董事素质和履职能力。

2)调整职工董事制度。

职工董事的产生方式与程序可追溯至2006年3月国务院国资委印发的《国有独资公司董事会试点企业职工董事管理办法(试行)》(国资发群工〔2006〕21号),并于2009年3月进一步出台《董事会试点中央企业职工董事履行职责管理办法》(国资发群工〔2009〕53号,现已失效)。上述规定对于职工董事的管理要求阐述明确,对于非国有独资公司而言,也具有参考意义。而现行的更为普适的职工董事规范指引,是中华全国总工会分别在2006年5月出台的《关于进一步推行职工董事、职工监事制度的意见》(总工发〔2006〕32号)以及2016年12月出台的《关于加强公司制企业职工董事制度、职工监事制度建设的意见》(总工发〔2016〕33号)。职工进入董事会参与董事会决策是一种最直接的职工参与公司管理方式,而国有公司的职工参与问题也深刻关系社会主义国家职工主人翁地位的构建。

(2)新《公司法》的修订体现

根据《国务院办公厅关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》(国办发〔2017〕36号)的规定,国有独资公司不设股东会,由出资人机构依法行使股东会职权。因此,国有独资公司的公司治理的重中之重即是加强董事会的建设。新《公司法》针对顺应国企改革、建强建优董事会的修订体现如下。

a) 优化董事会组成人员安排

首先,董事会中外部董事应占多数。原《公司法》中并无外部董事的规定,新《公司法》在第173条中规定国有独资公司的董事会成员中应当过半数为外部董事,将我国国资管理中过往已经实践的外部董事制度明确引入国有独资公司的治理架构要求中,纳入法律层面的监管。值得注意的是,按照目前国资监管要求,国有独资公司要健全外部董事召集人制度,国有全资公司也应全面建立外部董事占多数的董事会,国有控股企业实行外部董事派出制度,外部董事要与出资人机构加强沟通,积极维护国有资本权益。未来国有企业应当在外部董事选聘中积极拓宽外部董事来源渠道,优化外部董事人员配置,加强外部董事队伍管理,提升外部董事履职效能,同时规范外部董事薪酬考评,强化激励约束机制,形成一套成体系的外部董事选聘制度。

其次,扩大了董事会中应当有职工董事的情形范围,职工权利得到强化。原《公司法》第44条规定两个以上的国有企业或者两个以上的其他国有投资主体投资设立的有限责任公司,其董事会成员中应当有公司职工代表,并且明确了其他有限责任公司与股份有限责任公司董事会中“可以有公司职工代表”。据此,我国现行的职工董事制度是“针对部分国有公司的强制性要求+其他公司可选”的一种民主管理方式。

而新《公司法》新增第173条规定国有独资公司的董事会成员中应当有公司职工代表;第68条在原《公司法》第44条的基础上修订为规定职工人数三百人以上的有限责任公司,除依法设监事会并有公司职工代表的外,要求其董事会成员中应当有公司职工代表;允许董事会成员中的职工代表成为审计委员会成员。

因此,在新《公司法》实行后,职工董事制度将演变为:1)对国有独资公司和人数超三百人的公司的强制性要求;2)其他公司可选的一种民主管理方式。进一步强化职工在董事会、监事会的参与要求,以实现强化公司民主管理,新增要保护职工合法权益的立法目的。

同时,新《公司法》关于有限责任公司是否设置职工董事的规定存在一定的潜在矛盾。新《公司法》第75条规定,规模较小或者股东人数较少的有限责任公司,可以不设董事会,设一名董事,行使本法规定的董事会的职权。但同时第68条与第173条规定董事会成员中应当有公司职工代表。若国有有限责任公司因规模较小或者股东人数较少而不设立董事会,但因职工人数超过三百人而应当在董事会中设置职工董事,此时是否应当设置职工董事、如何设置职工董事仍需在进一步的新《公司法》实践中探究。

另外,在公司治理实践中,董事的分类较多,包括外部董事、内部董事与职工董事、非职工董事等。在原《公司法》中,董事分为执行董事、非执行董事;上市公司层面还分为独立董事、一般董事。关于执行董事,原《公司法》中明确规定执行董事的权利与职责,而新《公司法》则不再保留执行董事的概念,使用“代表公司执行公司事务的董事”替代“执行董事”,扩大了可以担任法定代表人的董事范围。但具体指代的董事的范围尚无定论,有待公司法实践过程中进一步明确。

关于独立董事,原《公司法》与新《公司法》中均规定上市公司设独立董事。中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《上市公司独立董事管理办法》(中国证监会令第220号)等规定中明确独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务且不得与所受聘的上市公司等存在利害关系或其他影响其独立客观判断关系的董事,在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询等作用,并具体规定独立董事的职权与义务。

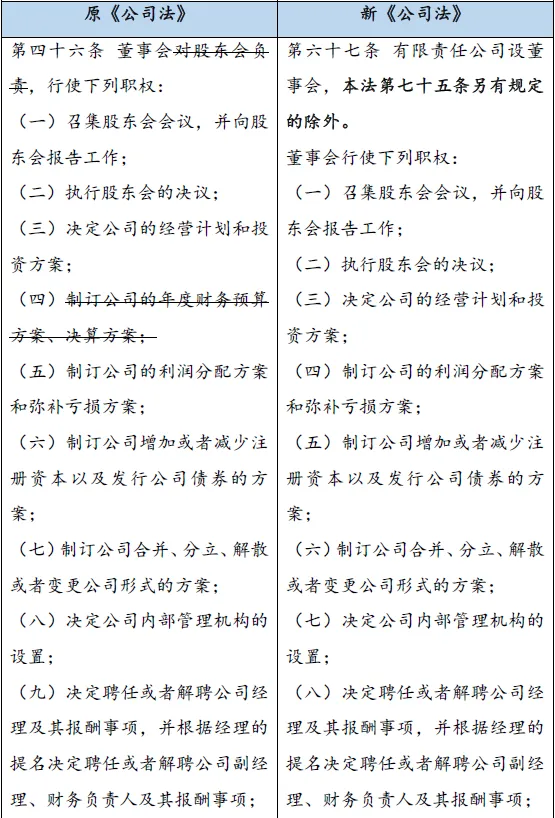

b) 调整董事会法定职权

新《公司法》对董事会的法定职权进行了精简,删除了董事会“制订公司的年度财务预算方案、决算方案”的职权,并明确董事会可行使股东会授予的其他职权。新《公司法》在明确股东会法定职权的前提下,尊重公司意思自治,允许公司根据自身需求和情况,将股东会部分职权授权至董事会行使,强化董事会在经营管理中的独立地位,同样是顺应国企改革中落实董事会职权的体现。