导 言

上文《新<公司法>对深化国企改革重大举措的具体体现之(一) ——顺应国企改革的修订背景》中,笔者对新《公司法》顺应国企改革的修订背景、修订举措两部分进行展开分析,为读者展现较为完整的对应国企改革“1+N”政策体系文件相关规定的新《公司法》条文的修订体现。

随着国企改革的深化提升及完善中国特色现代企业制度的需要,国企改革实践中行之有效的做法和改革成果将上升为法律规范,而新《公司法》的修订体现了从传统《公司法》规定的“三会一层”公司治理结构到国企改革推动建设的中国特色现代企业制度下“五会一层”公司治理结构的转变,即由党组织、股东会、董事会、经理层、监事会和职工代表大会(“职代会”)组成的公司治理结构,各治理主体之间权责法定、权责透明,严格依照公司章程行权履职。本文中,笔者将从“党组织”与“股东会”两个角度对国企在新《公司法》中的体现进行整理分享。

一、党组织:坚持党的领导,突出政治核心作用

1. 国企改革1+N政策文件规定

2010年6月,中共中央办公厅与国务院办公厅下发的《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》中明确党组织在国有企业的重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作(简称“三重一大”)的决策制度中扮演重要角色,参与决策制定并监督决策实施。

2015年8月,中共中央、国务院下发的《关于深化国有企业改革的指导意见》与2019年11月下发的《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》等政策文件中鲜明提出坚持和加强党对国有企业的全面领导,并以此作为一条红线贯穿始终,作出一系列规定,提出明确要求。包括,国有企业应当将党建工作要求写入公司章程,写明党组织的职责权限、机构设置、运行机制、基础保障等重要事项,明确党组织研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序;明确坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制,坚持党管干部和党管人才,厘清党组织和董事会、经理层的职责界面,科学设定党组织前置研究讨论清单,研究讨论企业重大经营管理事项,支持董事会、经理层依法行使职权。

2020年至2022年开展的“国企三年改革行动”中进一步明确党的领导。《国企改革三年行动方案(2020-2022年)》是面向新发展阶段我国深化国有企业改革的纲领性文件,是落实改革顶层设计的具体“施工图”,其中聚焦国有企业要坚持党的领导,明确国有企业党委(党组)发挥领导作用,把方向、管大局、保落实,依照规定讨论和决定企业重大事项,切实把党的领导融入公司治理各环节,把企业党组织内嵌到公司治理结构之中,使党组织发挥作用组织化、制度化、具体化。

2022年10月,国务院国资委发布的《中央企业合规管理办法》(国资委令第42号)中规定,中央企业合规管理工作应当遵循坚持党的领导原则。充分发挥企业党委(党组)领导作用,落实全面依法治国战略部署有关要求,把党的领导贯穿合规管理全过程,突出对重点领域、关键环节和重要人员的管理。

2023年启动实施的新一轮国有企业改革深化提升行动的八大重点任务之一是全面加强国有企业党的领导和党的建设。分层分类动态优化党委(党组)前置研究讨论重大经营管理事项清单,完善“三重一大”决策机制。国企应根据企业特点个性不断优化“前置研究讨论清单”,企业党组织前置研究讨论形成意见不等同于前置决定,要避免党组织直接成为企业生产经营的决策和指挥中心。开始解决简单照搬照抄上级公司清单、上下一般粗的问题,把党组织决定权和讨论权分开,贯彻“授权不前置、前置不授权”的原则,按照“四个是否”价值观判断前置讨论范围,党组织主要解决“要不要干”的问题,而“要干什么”的问题留给董事会,“怎么干”的问题留给经理层。

2. 新《公司法》的修订体现

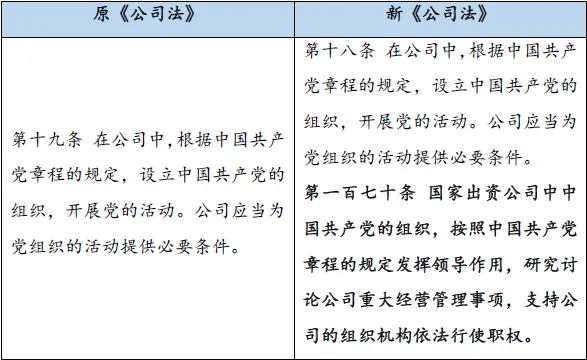

新《公司法》与原《公司法》均在总则部分明确了党的领导。并且,新《公司法》在第七章国家出资公司的专章规定中再次明确党的领导。在总则部分的基础上,明确将党组织对国家出资公司的领导作用纳入法律监管层面,并明确了党组织在公司重大经营管理事项中应当进行前置性研究讨论的法定职权。

这也进一步要求国有企业在日常公司治理中,应当制定并进一步细化党委(党组)前置审议事项清单,完善“重大决策事项、重要人事任免事项、重大项目安排事项和大额度资金使用事项(三重一大)”事项决策机制,谨慎判断公司治理内部决策程序的合法合规性,厘清党组织、董事会与经理层的权责边界,在党的领导下全面提升国有企业公司治理水平。

需要关注的是,新《公司法》在前后两个条款中对不同公司类别设立党组织的表述存在差异。在国家出资公司中,法条直接对国家出资公司的党组织如何开展工作进行规定,换言之即要求国家出资公司应当设立党组织。而针对非国家出资公司,法条并非强调“应当”抑或“可以”设立党组织,仅规定“根据中国共产党章程的规定,设立中国共产党的组织”,属于非强制性要求。

二、股东会:股东会优化调整,提升国企治理效率

1. 国企改革1+N政策文件规定

原《公司法》自1993年立法即明确国有独资公司不设股东会,国家授权投资的机构或者国家授权的部门(即国有资产监督管理机构)作为行使股东会权力的唯一主体。再至2013年以来,国有资产管理体制发生根本性变化,国家尝试从“国资委+国有企业”双层运营模式转向“国资委+国有资本投资公司+国有企业”的三层运营模式,将监管职能、股东职能、决策和经营管理职能分离,由国资委作为行政性出资人履行监管职能。

2015年9月,国务院国资委就《关于深化国有企业改革的指导意见》答记者问中强调,要以管资本为主推进国有资产监管机构职能转变,准确把握履行出资人职责的定位,实现以管企业为主向管资本为主的转变;并改组组建国有资本投资、运营公司,作为国有资本市场化运作的专业平台,对所出资企业行使股东职责。

2017年4月下发的《国务院办公厅关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》(国办发〔2017〕36号)与2018年7月下发的《国务院关于推进国有资本投资、运营公司改革试点的实施意见》(国发〔2018〕23号)等政策文件进一步明确出资人机构应履行的职责。

2018年7月,国务院下发的《关于推进国有资本投资、运营公司改革试点的实施意见》(国发〔2018〕23号)中明确试点目标,通过改组组建国有资本投资、运营公司,构建国有资本投资、运营主体,改革国有资本授权经营体制,完善国有资产管理体制,实现国有资本所有权与企业经营权分离,实行国有资本市场化运作。

2019年4月,国务院再次就国有资本授权改革印发《改革国有资本授权经营体制方案》(国发〔2019〕9号),坚持政府公共管理职能与国有资本出资人职能分开,依法理顺政府与国有企业的出资关系,依法确立国有企业的市场主体地位,出资人代表机构应加快转变职能和履职方式,最大限度减少政府对市场活动的直接干预。并提出到2022年,应基本建成与中国特色现代国有企业制度相适应的国有资本授权经营体制,出资人代表机构与国家出资企业的权责边界界定清晰,授权放权机制运行有效的改革目标。

新《公司法》承继了国企改革1+N政策文件精神,顺应了国有资产管理体制的变革趋势,应运而生第169条并对此有所扩张(关于国家出资公司及出资人职责的条文说明请详见本备忘录第四点中(一)新《公司法》的调整范围部分),改善了既往国家所有权虚位的局面,有效整合了国有资产的管控路径。“出资人职责”的落位,反映出当前双层运行模式和三层运营模式并存的国有资产管理体制,实现了与《企业国有资产法》(主席令第五号)第11条的衔接、协调。这种显著性变化能实现国家分别行使行政权和所有权的要求,从根源上消解政企不分的问题,也符合经营主体行使股东权的管理,理顺各方关系则是题中应有之义。

2. 新《公司法》的修订体现

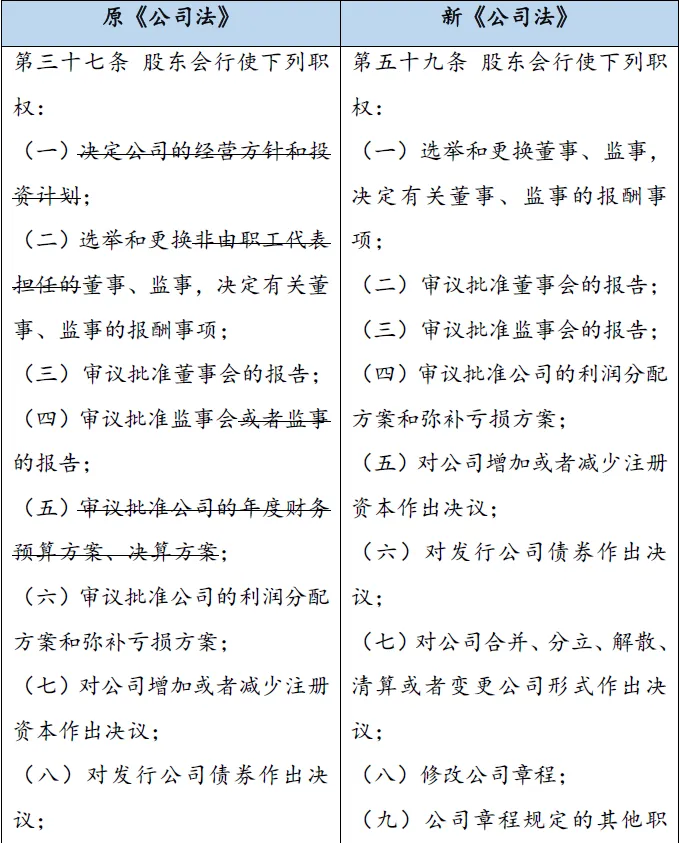

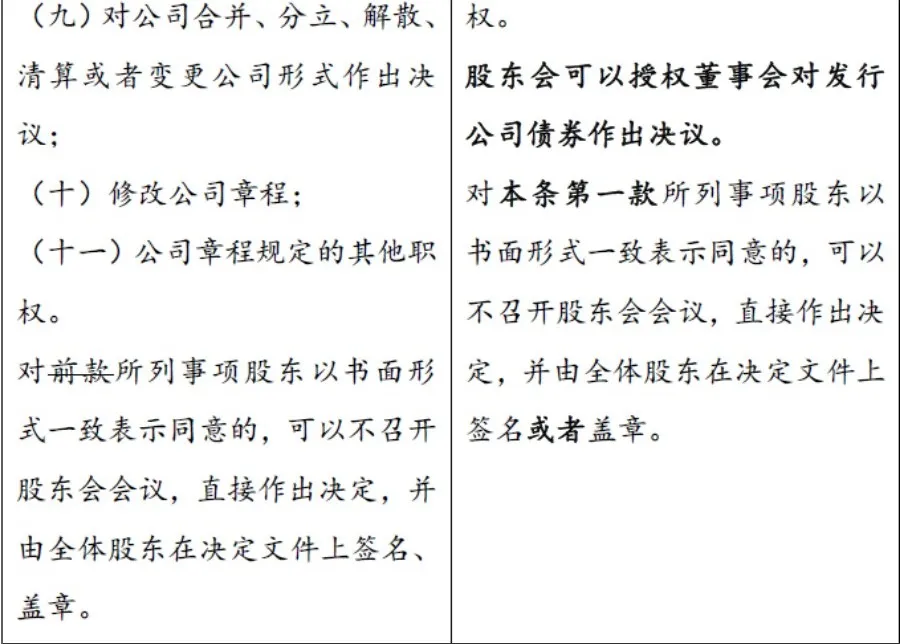

a) 股东会法定职权的精简

较原《公司法》,新《公司法》对股东会法定职权进行了精简,删除了股东会“决定公司的经营方针和投资计划”和“审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案”两项管理职权。我们理解,此处赋予公司自主权,允许出资人/股东会将前述职权授权至董事会行使,这对包括国有企业在内的公司来说也有了更多的灵活自治空间,也有利于国有企业深化董事会职权落实。

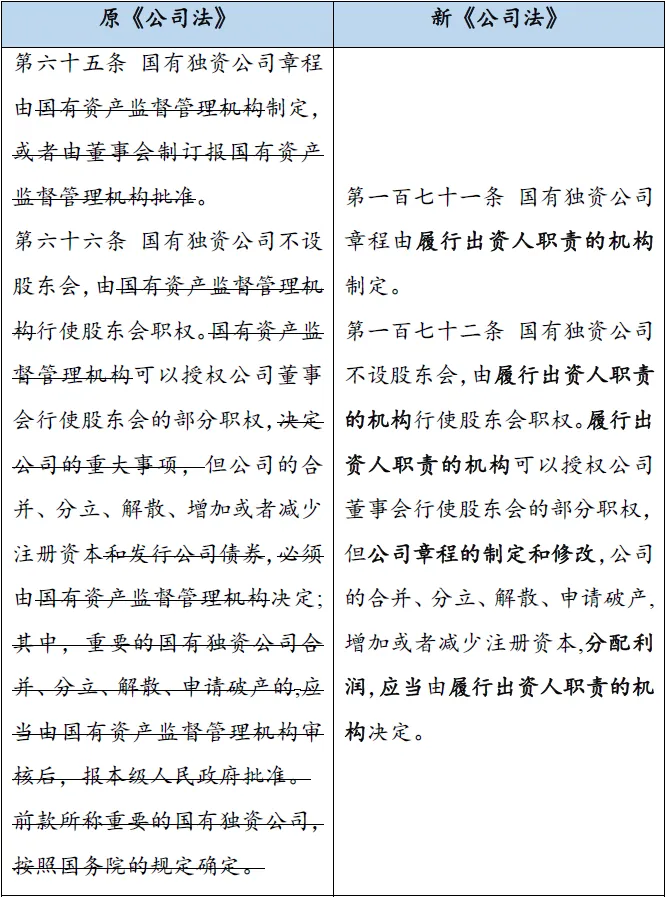

b) 国有独资公司的授权放权

为提升国有资本运行效率,国资监管已实现从“管资产”向“管资本”的转变。国有资本投资、运营公司试点在授权放权与混合所有制改革的助推下,已取得显著成效。在此背景下,新《公司法》顺应国企改革的热潮,减少企业委托代理成本,简化国有独资公司在面对市场竞争时的决策流程,将原《公司法》中地方国有独资公司的重大事项决策须经地方国资委审核并报本级人民政府批准、中央企业的重大事项决策须报国务院批准的规定统一为“由履行出资人职责的机构决定”。并且调整重大事项的范围,新增“公司章程的制定和修改”、“分配利润”,将“发行公司债券”的决定权下放至董事会,实现政企分开和公司决策的合理前移,提高治理效率。

同时,本次《公司法》修订反映了国企改革1+N政策文件中规定的出资人机构职责内容。新《公司法》将公司章程的制定和修改为必须由履行出资人职责的机构决定的重大事项,这正体现了公司章程在公司治理中的基础性、引领性地位得到强化,同时提示国企及其交易相对方要高度重视公司章程对公司决策权限的分配机制。