一、监事会:弱化监事会设置,适应国有企业“多位一体”的监督体系

(1)国企改革1+N政策文件规定

国企改革中关于审计委员会代监事会行使监督职能可追溯至2018年。原《公司法》历年修订均采取股东会下平行设置董事会和监事会的双层治理架构。但是,为避免实践中监事会存在的监督效能不足问题,降低重复检查和监督盲区,增强监督效能,2018年3月中共中央印发的《深化党和国家机构改革方案》提出要优化审计署职责,将国务院国资委的国有企业领导干部经济责任审计和国有重点大型企业监事会的职责划入审计署,以及不再设立国有重点大型企业监事会等意见。

随后,国务院国资委监督局进行职能调整,原国资委监督一局并入审计署,原监督二局、监督三局调整为国资委监督追责局、综合监督局。地方国资委将国企监事会转隶同级审计部门,国有独资公司、国有资本投资、运营公司董事会探索实践审计委员会行使监督职能。

2020年中央出台的《国企改革三年行动方案(2020-2022年)》等政策文件中明确提出“建立协调机制,推进出资人监督和纪检监察监督、巡视监督、审计监督、社会监督等统筹衔接,推动各类监督有机贯通、相互协调、提高监督效能”。由此,国企改革过程中逐渐形成了“多位一体”的监督体系,[1]国有企业即使没有监事会和监事,还有党委监督、政府审计监督、巡视巡查等监督方式可以替代,取消监事会符合国有企业的实际情况。

监事的勤勉忠实义务内容请详见本系列文章——国有企业深化改革重大举措在新《公司法》中的体现(四)-董事会(下)中董事会相关条文梳理部分;监事会的职工代表内容请详见本系列文章——240526-国有企业深化改革重大举措在新《公司法》中的体现(六)-职代会、合规管理中职代会相关条文梳理部分。

(2)新《公司法》的修订体现

针对国有企业中监事会及监事职能行使缺位、监督能力受滞等问题,本次《公司法》修订巩固了国企改革中探索实践审计委员会行使监督职能的成果,在2018年7月国务院发布的《国务院关于推进国有资本投资、运营公司改革试点的实施意见》(国发〔2018〕23号)等政策文件的基础上,明确“国有独资公司在董事会中设置由董事组成的审计委员会行使本法规定的监事会职权的,不设监事会或者监事”。由此,赋予有限责任公司选择权,即可以选择不设监事会,由董事会下设审计委员会行使监事会职权,强化对企业内外部风险防控力度。

新《公司法》虽延续了原《公司法》关于监事会法定职权的规定,但如前所述,公司治理模式已发生实质性变化。同时,新《公司法》强化公司民主管理,加强保护职工合法权益,强化职工在监事会的参与要求。例如对于职工人数三百人以上的有限责任公司,除依法设监事会并有公司职工代表外,允许董事会成员中的职工代表成为审计委员会成员。

二、经理层:推行任期制和契约化管理,建立职业经理人制度

(1)国企改革1+N政策文件规定

2015年8月,中共中央、国务院下发的《关于深化国有企业改革的指导意见》明确提出:“推行职业经理人制度,实行内部培养和外部引进相结合,畅通现有经营管理者与职业经理人身份转换通道,董事会按市场化方式选聘和管理职业经理人,合理增加市场化选聘比例,加快建立退出机制”。

2016年3月,中共中央印发《关于深化人才发展体制机制改革的意见》进一步强调,要研究制定在国有企业建立职业经理人制度的指导意见。

2019年12月提出的《国企改革三年行动方案(2020-2022年)》中明确经理层成员任期制和契约化管理是重点推动的核心工作。其根本目的是以明确的岗位任职资格为基础,以岗位固定任期为前提,在任期内以明确、刚性的契约目标及奖惩标准为保障,建立刚性考核、充分激励、刚性兑付的体系,将经营层成员的表现通过科学的考核体系予以评估,并与经营层成员薪酬、任免紧密挂钩,真正实现干部的“能上能下”、薪酬的“能增能减”,撤掉铁交椅,打破铁饭碗,其要义是“根据考核结果兑现薪酬和实施聘任(或解聘)”,有更强的可操作性和可衡量性。

2020年1月,为深入贯彻落实党中央、国务院关于推行国有企业经理层成员任期制和契约化管理、建立职业经理人制度的决策部署,指导“双百企业”率先推进相关工作,国务院国有企业改革领导小组办公室印发了《关于印发〈“双百企业”推行经理层成员任期制和契约化管理操作指引〉和〈“双百企业”推行职业经理人制度操作指引〉的通知》(国企改办发〔2020〕2号)。该指引将“任期制和契约化管理”界定为“是指对企业经理层成员实行的,以固定任期和契约关系为基础,根据合同或协议约定开展年度和任期考核,并根据考核结果兑现薪酬和实施聘任(或解聘)的管理方式。”从范围上看,任期制和契约化管理的对象覆盖了国有企业的经营层,包括总经理(总裁、行长等)、副总经理(副总裁、副行长等)、财务负责人和公司章程规定的其他高级管理人员。

2023年启动实施的新一轮国企改革深化提升行动中,再次强调分层分类落实董事会职权,强化外部董事规范管理和履职支撑,完善董事会向经理层授权制度。全面构建中国特色现代企业制度下的新型经营责任制。更大力度推行管理人员竞争上岗、末等调整和不胜任退出相关制度,分类明确并优化员工市场化退出的标准和渠道,探索建立完善企业内部人才市场,逐步扩大职业经理人队伍,真正按市场化机制运营。

(2)新《公司法》的修订体现

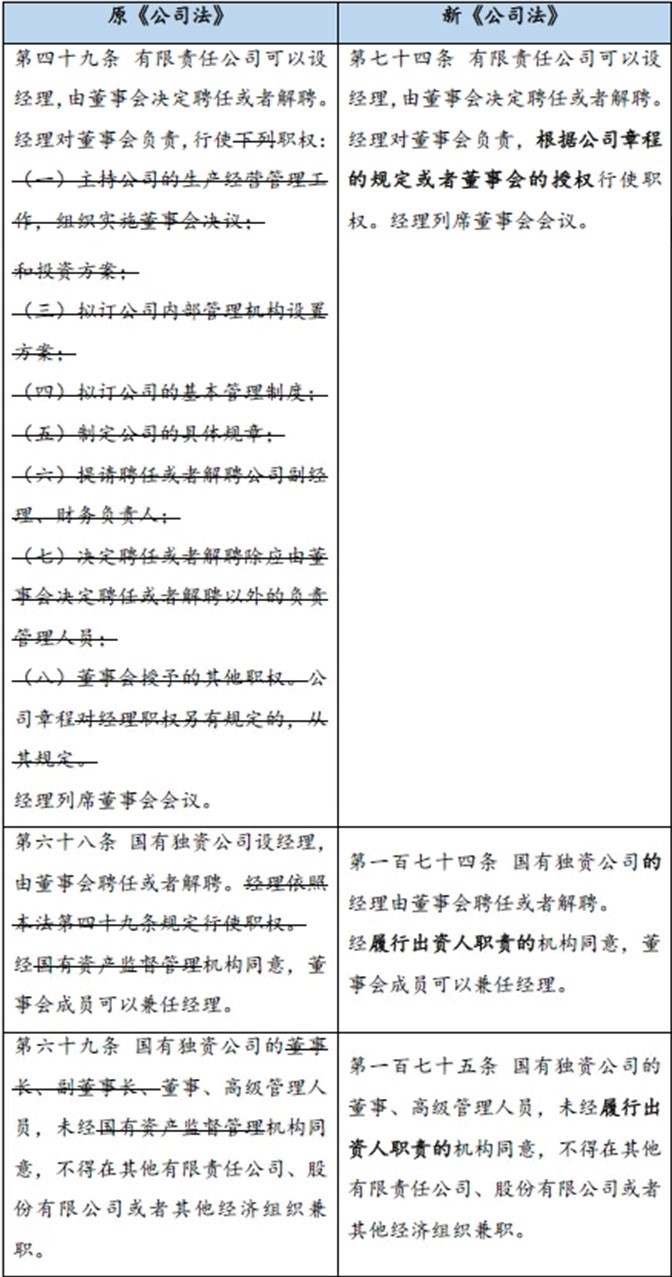

原《公司法》第49条、第68条明确规定经理层的职权范围,并对董事会负责。而本次《公司法》修订删除了经理的法定职权,将规定权力下放至公司,由公司章程或董事会的授权确定经理的职权,赋予了公司更大的自治空间,同时也体现了国企改革要求经理层“谋经营、抓落实、强管理”的职能定位。国有企业的经理在未来行使职权中,应当更加注重公司章程的规定或董事会授权总经理权责清单,并落实总经理向董事会报告的工作机制。对于未明确制定授权清单的国有企业,应当尽快建立健全完善的总经理授权制度。

同时,原《公司法》第49、68条与新《公司法》第74、174条均规定经理由董事会聘任或者解聘。《公司法》上的“经理”,实践中是经理层,包括总经理、副总经理、总会计师等企业高级管理人员等。这体现了中国特色现代企业制度的改革成果与方向。目前,部分国有企业积极探索职业经理人制度,实行董事会向社会公开招聘总经理等经理层人才,将党管干部与市场化选人用人相结合,这种改革值得继续推广,进一步与市场化接壤,有利于国企的人才流动。

另外,新《公司法》对国有独资公司的董事、高管的兼职有特殊规定。

对于在国有独资公司内部的兼职,原《公司法》第68条与新《公司法》第174条均规定经同意后,董事会成员可兼任经理。这与《企业国有资产法》(主席令第五号)第25条第二款规定“未经履行出资人职责的机构同意,国有独资公司的董事长不得兼任经理;未经股东会、股东大会同意,国有资本控股公司的董事长不得兼任经理”的立法精神相契合,均是为了保证公司高级管理人员各司其职,避免因管理人员之间职责不分,从而破坏公司体制的稳固和生产经营的发展。

对于在国有独资公司外部的兼职,原《公司法》第69条与新《公司法》第175条均规定,国有独资公司的董事、高级管理人员,未经同意不得在其他有限责任公司、股份有限公司或者其他经济组织兼职。董事、高管应廉洁从业、尽勤勉义务内容请详见本系列文章——国有企业深化改革重大举措在新《公司法》中的体现(四)-董事会(下)中董事会相关条文梳理部分。

[1] 摘自北京市人民政府门户网站文章《本市在全国率先构建市管企业“六位一体”监督协同机制》 https://www.beijing.gov.cn/fuwu/lqfw/gggs/202109/t20210922_2498514.html